うつ治療に薬害の影 安易な大量処方 副作用や病状悪化

(2012年9月4日) 【中日新聞】【朝刊】

「つらい…」死を選ぶ患者も 「国は実態の徹底調査を」 自ら命を絶った鈴木さん(仮名)の長女が残した手記。向精神薬の副作用のつらさをつづっている=一部画像処理うつ病と診断される人が激増している。一方で、向精神薬の大量処方や不適切な診断で、病状が悪化してしまう被害が後を絶たない。日本うつ病学会は初めて、安易な薬物投与に警鐘を鳴らすガイドラインを公表したが、薬害の被害者らからは「国は徹底した実態調査をしてほしい」と望む声も上がる。(小倉貞俊)

自ら命を絶った鈴木さん(仮名)の長女が残した手記。向精神薬の副作用のつらさをつづっている=一部画像処理うつ病と診断される人が激増している。一方で、向精神薬の大量処方や不適切な診断で、病状が悪化してしまう被害が後を絶たない。日本うつ病学会は初めて、安易な薬物投与に警鐘を鳴らすガイドラインを公表したが、薬害の被害者らからは「国は徹底した実態調査をしてほしい」と望む声も上がる。(小倉貞俊)

「幸せの絶頂だった娘が自ら命を絶つことになるなんて…。今でも信じられません」。今年7月上旬、37歳の長女が自殺した東京都内の自営業、鈴木ヨシ子さん(67)=仮名=は涙を拭った。

長女は3月に出産後、授乳による寝不足などで悩み、5月に精神科を訪れた。産後うつと診断され、睡眠薬や抗うつ薬、抗不安薬などの向精神薬を処方されたものの、急激に体調が悪化。生後4カ月の息子を残し、自宅で首をつった。

長女は服用直後から副作用とみられる症状を発症。亡くなる当日までつづった手記には、急激に心身が衰弱していく苦しみが書かれていた。「頭痛が重くなり、音がすごく響く」「喜怒哀楽がなくなった」「起きているのもつらく、体が動かない。耐えられない」。鈴木さんは「薬を飲まなければ死なずに済んだのでは、との思いがなくなりません」と話す。

東京都練馬区の佐藤ミホさん(19)=同=は、中学生だった6年前、学校での人間関係に悩み、精神科に通院。1年間にわたり投薬治療を受けた。ところが、たびたびパニック障害や全身硬直、眼球の反転、ひきつけを起こすなど重症化。毎日10種類も服用していた。心配した母親(49)が医師に「薬がおかしいのでは」と尋ねたが、聞き入れてもらえなかったという。別の医師の指導で薬を中止した。断薬後の離脱症状で苦しんだが、ようやく最近になり回復した。

母親は、医師の投薬が不適切だったとの思いが消えない。「子どもに寄り添うことこそ大切だったのに『薬ならすべて解決してくれる』と妄信した自分の責任です」と悔やむ。

不適切診療相次ぐ

抗うつ薬や抗不安薬など向精神薬の過剰投与による危険性は長らく指摘されてきた。

うつ病は年間3万人を超える自殺の主な原因とされる。自殺者の家族らでつくる全国自死遺族連絡会の調べでは、2006年7月〜10年3月に自殺した1016人のうち、69%が精神科で治療を受け、向精神薬を多数服用していた。厚生労働省は10年9月、「向精神薬の飲み過ぎが自殺につながっている可能性がある」として、日本医師会や医療機関に長期、多量の処方の注意を呼び掛けている。

「自殺や中毒死、症状悪化などは、医師の診療のまずさに原因があることもある」。薬剤被害者や家族らでつくる「精神医療被害連絡会」の中川聡代表は指摘する。

中川代表によれば、自殺した鈴木さんのケースでは、薬が効きにくい軽いうつ症状だったのに、過剰な処方をした可能性がある。薬の効用を判断するには通常、2週間は様子を見る必要がある。だが、医師はほぼ1週間ごとに全く違う薬を処方していた。

中学時代から投薬治療を受けた佐藤さんのケースは、1回に抗うつ薬や抗不安薬などを何種類も大量に飲ませる「多剤大量処方」だった。効果よりも副作用が大きいとされ、米国などでは1種類または2種類の薬で治療する単剤処方が基本とされている。

中川代表は、妻が向精神薬で治療中に急死したことをきっかけに同会を設立。被害者の支援活動に取り組んでいる。全ての医者が不適切な治療を行っているわけではない。だが、中川さんは「カルテやレセプト(診療報酬明細書)の開示を拒む医師も多く、なかなか実態がつかめない」と話す。

問診より薬物重視 うつ病の治療に使われる抗うつ薬なぜ、不適切な診療のケースがあるのか。北里大東病院副院長の宮岡等教授(精神科)は「心の病気は、がんなどのような目に見える客観的な指標がないため、曖昧なまま薬物療法が行われやすい」と指摘する。医師の不勉強も背景にあり、「製薬会社から提供される情報の偏りなどのせいか、最近の薬剤は副作用が少ないかのように伝えられている。精神医学教育でも薬物療法が強調されるため、面接能力の低い精神科医が増えた」。

うつ病の治療に使われる抗うつ薬なぜ、不適切な診療のケースがあるのか。北里大東病院副院長の宮岡等教授(精神科)は「心の病気は、がんなどのような目に見える客観的な指標がないため、曖昧なまま薬物療法が行われやすい」と指摘する。医師の不勉強も背景にあり、「製薬会社から提供される情報の偏りなどのせいか、最近の薬剤は副作用が少ないかのように伝えられている。精神医学教育でも薬物療法が強調されるため、面接能力の低い精神科医が増えた」。

「多くの患者を短時間で診察し、薬物療法を中心に診療する方が診療報酬が増えて利益が上がる仕組みになっている」ことも要因という。

日本うつ病学会は7月、多様化するうつ病を適切に治療するためのガイドラインをまとめた。急増している患者の多くが軽症やうつ病の診断基準を満たさない程度の「抑うつ状態」の可能性もあるとし、慎重な判断を要請。薬は副作用に注意し、少量から始めることとしたほか、大量処方や複数の薬を同時に併用することは避けるべきだとした。

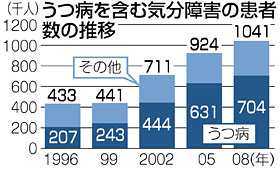

ただ、精神病理学者の野田正彰氏は「現場の医師が指針に従わなければ意味がない」と実効性に疑問を持つ。 うつ病を含む気分障害の患者数の推移 精神科や心療内科は近年になって急増。1996年から2008年で2.4倍に増えた。これに合わせるかのように、うつ病患者も99年の24万人から08年には70万人超に増加した。

うつ病を含む気分障害の患者数の推移 精神科や心療内科は近年になって急増。1996年から2008年で2.4倍に増えた。これに合わせるかのように、うつ病患者も99年の24万人から08年には70万人超に増加した。

「これまでは神経衰弱などと呼んできた軽い症状を、薬を投与するためにうつ病の間口を広げたのではないか」と野田氏は疑う。実際、向精神薬の売り上げも急激に伸びている。

精神科の診療には米精神医学会が作成した「精神疾患の診断・統計マニュアル」(DSM)が基準として用いられることが多い。複数の症状をチェックすることで「うつ病の疑いがある」などと診断する。野田氏は「安易に症状項目をチェックすることに慣れてしまい、十分な問診がおろそかにされがちだ」と指摘する。

別の医師に相談を

不適切な治療を避けるには、どうしたらよいのか。宮岡教授は「初診で同系統の薬剤を2種類以上出したり、問診が極端に短い医師は要注意。副作用や期待のできる効果の説明もなく投薬量を増やすのも問題だ」と話す。

ただ、勝手な判断で薬を中止することには大きな危険も伴う。宮岡教授は「治療に疑問があったら主治医以外のセカンドオピニオンを求めることも考えて」とアドバイスする。

前出の中川代表は、厚労省による向精神薬被害の実態調査の必要を訴える。国の現在の調査はまだ不十分という。「自殺者などの治療経過を徹底的に調査することが重要。苦情や副作用についても調べる仕組みをつくるべきだ」と話す。「うつ病対策や自殺対策として、国は早期に診療を受けさせるキャンペーンを展開している。しかし、それが、かえって自殺者を増やすことになってはいけない」